活動レポート

スライム作りから学ぶ分子の形

2025年5月6日、中学生を対象にバイオラボの井田孝志さんが講師を務める実験教室を開催しました。

「スライム」は英語で、「どろどろした、ねばねばした、べとべとした・もの」という意味です。日本ではおもちゃの1つとして広く知られており、不思議な手触りに特徴があります。このスライムはいったい何からできているのか?また、どうやって作っているのか?

今回の実験教室では、実際にスライム作りを楽しみながら、そこに隠されている「分子の形」の不思議にも迫りました。

実験

実験教室の目的は、スライム作りの実験を通して、「分子」を理解していくことです。分子や原子とはどのようなものかを理解できる簡単な説明があり、さらに実験器具の操作を練習してからいよいよ実験がスタートしました。

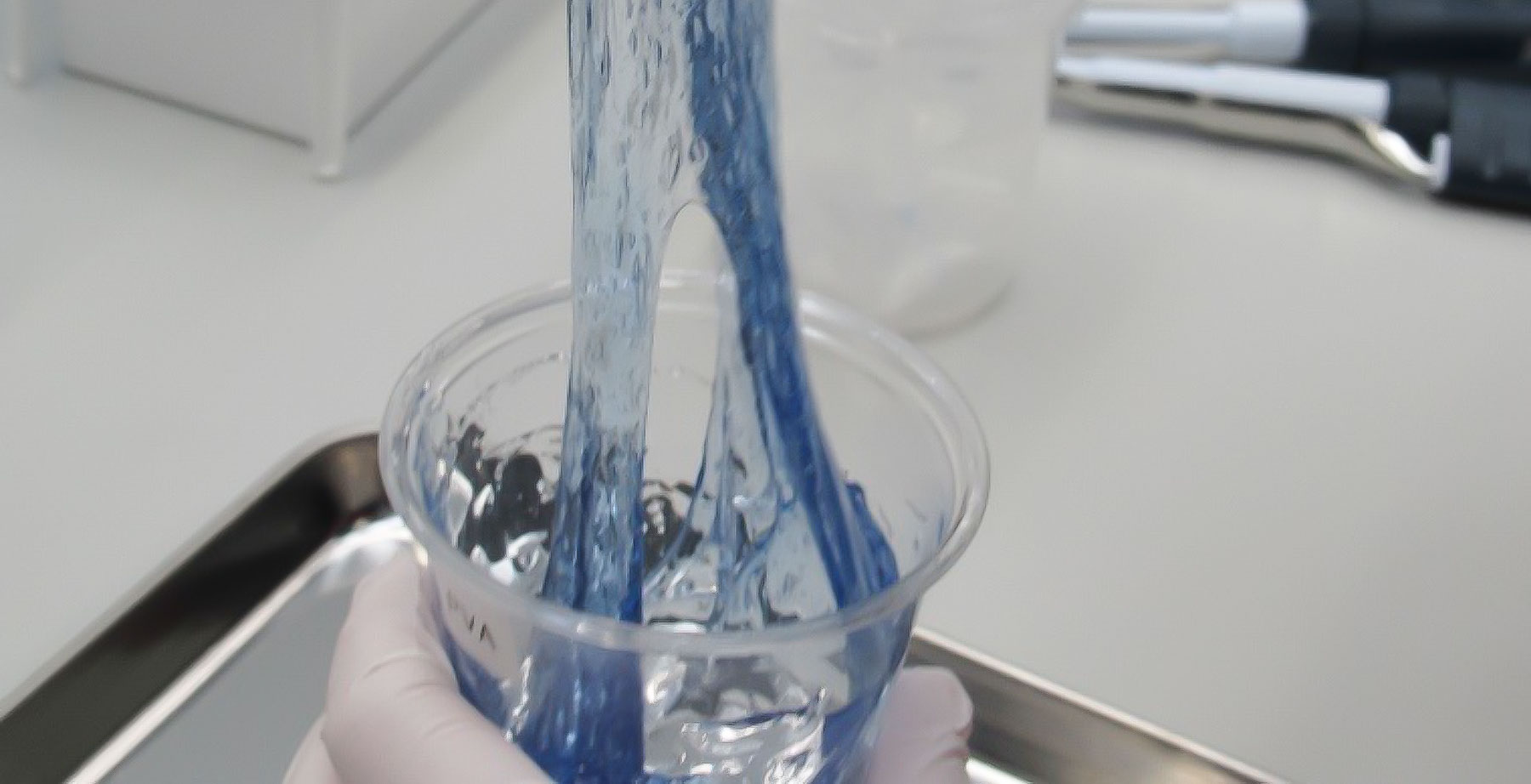

ほとんどの参加者は、小学生の時にスライムを作ったことがあるそうですが、今回はマイクロピペットを使って決められた量の試薬を混ぜていきました。水で薄めたポリビニルアルコール(PVA)に四ホウ酸ナトリウム水和物(ホウ砂)の水溶液を混ぜながら加えていくと、徐々に粘度が増して手で掴めるようなスライムになりました。

一方、PVAと似たような分子である「でんぷん」にホウ砂溶液を加えてもスライムはできませんでした。この2つの違いは、同じような元素からなる分子であっても、立体的な形が違うことでホウ砂溶液との反応が違ってくることによるという説明を聞き理解しました。

さらに、異性化糖液(ガムシロップ)を使ってスライムを液体に戻す実験も行いました。ドロドロのスライムがあっという間に水のような状態に戻り、分子の不思議な振る舞いに参加者は驚いていました。

講座を終えて

スライムを作り溶かすという遊びの中にも「分子の形」や「物質の反応」が深く関わっていることを学びました。説明が少し難しかったとの声も聞かれましたが、病気を治す薬の研究にも科学的な考え方が大切であることを知ってもらう良い機会となりました。